Por Cristhian Leonardo Blanc*

Debido a mi profesión, en varias oportunidades se me ha preguntado de quién es culpa la crisis actual, es decir, el interlocutor quiere un nombre, una cabeza. Pero yo, si quiero comportarme como economista serio, no tengo UN nombre que pronunciar, o una cabeza para entregar. Existen más bien causas concretas: políticas económicas erradas de prácticamente todos los gobiernos, cuyo análisis llevaría a una cadena de causalidades que abarcaría varias décadas. Para no abocarme a tan ardua labor, que el lector tampoco soportaría, me enfocaré en el período de 2003 hasta la fecha de manera muy sintética, enfatizando en los aspectos principales de cada modelo económico.

El modelo que conocemos coloquialmente como “kirchnerista”, populista para sus detractores, nacional y popular para sus defensores, estuvo supuestamente fundamentado intelectualmente en el economista inglés John Maynard Keynes, tratándose de un esquema de estímulo del consumo mediante aumento del gasto público. El famoso economista keynesiano Paul Krugman elogió inicialmente este proceso de recuperación (aunque más tarde criticó al segundo gobierno de Cristina Fernández, como luego veremos). El mayor nivel de consumo se logró, entre otras cosas, mediante el atraso en el nivel de las tarifas públicas, pues éstas estaban prácticamente congeladas a pesar del aumento de la inflación. Para que las empresas prestadoras de los servicios de gas, electricidad, agua, transporte de pasajeros, no quebraran al cobrar una tarifa muy inferior al costo de producción, el Estado las subsidiaba, lo que demandó un gran esfuerzo fiscal. Estos subsidios tarifarios y al transporte, más los famosos “planes sociales”, la asignación universal por hijo y las nuevas jubilaciones a gente que no había aportado al sistema (aproximadamente 2,7 millones de personas) si bien estimularon fuertemente el consumo también provocaron un gran aumento en el gasto público, así, el superávit fiscal heredado del gobierno provisional de Eduardo Duhalde se convirtió en un déficit persistente y creciente.

También se adoptaron controles de precios a varios productos y subsidios a las tasas de interés para la compra de artículos de consumo durable. Es decir, el modelo económico estaba clara y plenamente enfocado en estimular el consumo, en gran parte ese fue el motivo por el cual gustó tanto a los adeptos a la doctrina económica keynesiana.

La fiesta de consumo estimulado artificialmente, en el sentido de que no era producto de una genuina mejora en la productividad general de la economía, dejó una herencia muy compleja en su retirada a fines de 2015. Veamos:

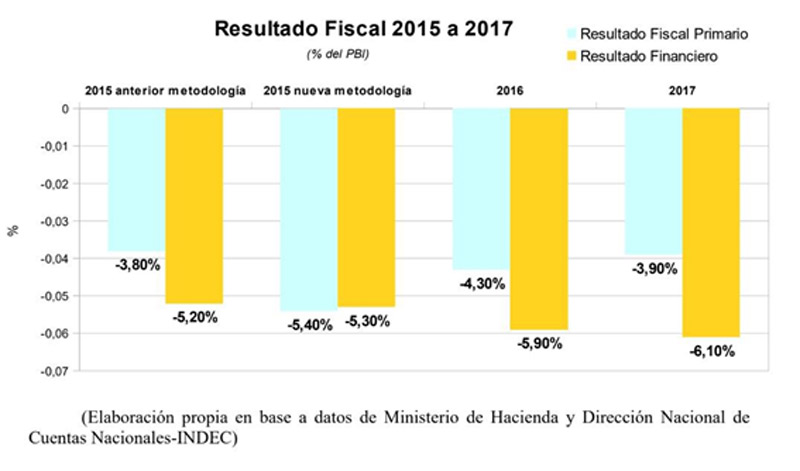

- Déficit fiscal primario: 5,4% del PBI

- Gasto público consolidado (nación + provincias + municipios): 47,14% del PBI

- Inflación: 27,8% anual (IPC Congreso, así se le llamó al indicador que presentaba el Congreso en base a consultoras privadas dado el desprestigio de la medición de esta variable por parte del lNDEC)

- Crecimiento estancado: entre 2011 y 2015 el crecimiento promedio estuvo por debajo del 0,5% anual según la Consultora Ferreres y asociados.

- Caída de reservas del Banco Central: a fines del año 2011 las reservas llegaban a 46.376 millones de dólares, a fines de 2015 la cifra fue de apenas 25.563 millones de dólares (en términos netos eran negativas).

- Pobreza: 29,7% (según UCA)

- Atraso tarifario: Por ej., en el año 2014, subsidiar la energía demandó un gasto público cercano al 4% del PBI, esto aumentaba peligrosamente la emisión monetaria.

- Saldo comercial negativo: La diferencia entre exportaciones e importaciones de bienes fue negativa en 3.421 millones de dólares en 2015.

- Presión impositiva: Añadiendo el impuesto inflacionario, según el Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) 2 puntos porcentuales, el año 2015 tuvo una presión impositiva consolidada de 36,6%.

La crítica a este modelo puede provenir tanto desde un paradigma liberal como keynesiano, y desde ambos puede apuntarse a la falta de equilibrio fiscal y su consecuente expansión monetaria inflacionista. En efecto, la crítica por parte del Paul Krugman, quien anteriormente había elogiado la recuperación y el crecimiento, se debía mayormente al incremento en el déficit fiscal y la inflación, en palabras de Krugman:

“…mi consejo para la Argentina es que un poco de ortodoxia sería necesaria para resolver problemas como la inflación: menos emisión monetaria y mayor control fiscal pueden funcionar eficazmente en un contexto como el de su país, sin afectar los progresos en materia de distribución de los últimos años” (Krugman, 2014)

Así como se desoyeron las advertencias de economistas ligados al liberalismo económico, tampocose hizo caso delas advertencias de Krugman. Por lo que el modelo populista o nacional y popular, según quien lo cuente, terminó en estanflación.

En diciembre de 2015 asume Mauricio Macri, y se pone en marcha un plan de corrección gradual de los desequilibrios macroeconómicos, que implosionó a fines de abril de 2018, cuando tal gobierno sufre su primera corrida cambiaria y debe acudir al Fondo Monetario Internacional para tratar de sumar reservas y poder hacer frente al ataque especulativo.

¿Por qué se llegó a dicha crisis? ¿En qué fallo el plan gradualista? Las críticas más duras apuntaban al excesivo gradualismo en cuanto a la reducción del déficit fiscal. Se cuestionaba la falta de voluntad o de capacidad, o incluso de coraje, por parte del gobierno, para la reducción del tamaño del Estado y del gasto público. Quien llegó a poner el problema en metáfora, algo muy característico en su forma de comunicar, fue el economista Carlos Melconian al calificar de «hipergradualismo fiscal hormiga» a los intentos de corrección del desequilibrio fiscal.

El gradualismo reducía el gasto en subsidios, tratando de corregir los atrasos en las tarifas de servicios públicos, pero aumentaba en gasto social e intereses de deuda. Por lo que podríamos hablar de un gradualismo “al revés”, tal como se puede observar en el siguiente gráfico:

El modelo “gradualista”, tal como se había comentado, implosionó en abril de 2018, luego vino el auxilio del FMI y un ajuste de las cuentas públicas a las apuradas. Adiós al gradualismo.

Sobre los últimos meses del gobierno de Mauricio Macri hubo una suerte de “kirchnerización”, en el sentido de que se aplicaron las tan criticadas y cortoplacistas recetas del gobierno anterior: controles de precios, cepo cambiario, retenciones (impuestos) a las exportaciones, entre otras medidas cuestionables.

En cuanto al modelo económico del gobierno de Alberto Fernández seré breve: no existe, no hay tal modelo, o al menos quien escribe no lo encuentra, cuando lo encuentre puede que lo describa. Por el momento solo se observa una sucesión de parches y medidas inconexas insustentables e injustificables desde cualquier punto de vista. El mismo presidente Fernández comentó alguna vez que no creía en planes económicos. No vamos a discutirle al respecto.

El próximo gobierno, independientemente de su signo político, debe dejar de poner el carro delante del caballo: no puede estimularse el consumo artificial e indefinidamente, eventualmente las reservas se agotan, la emisión monetaria presiona al nivel general de precios al alza, y debe recurrirse a financiamiento externo si en el mejor de los casos existe algo de crédito para un Estado derrochador e irresponsable.

Poner el caballo delante del carro es una tarea ardua, incluso su explicación demandaría varias páginas de análisis, pero básicamente hay reglas y/o medidas generales de sana política económica a seguir para incentivar la inversión, el crecimiento y el empleo genuino: seguridad jurídica, responsabilidad fiscal, moderación de la presión impositiva y regulatoria, mayor integración económica internacional, eliminación de los controles cambiarios, sinceramiento del tipo de cambio oficial, eliminación de las retenciones, desarrollo del transporte multimodal, llevar el tamaño del Estado a niveles razonables, entre otras. La mayor o menor gradualidad en la aplicación es motivo de un complejo debate adicional. Pero, en definitiva, se trata de un conjunto de reglas y medidas de política económica que permitan que sea la producción la que traccione al consumo y no viceversa.

*El autor es economista, profesor universitario y de nivel medio