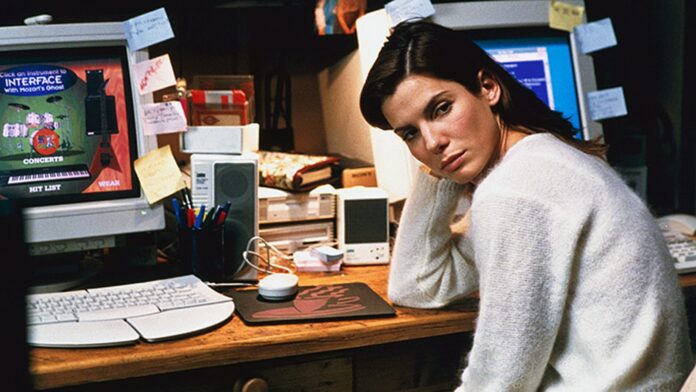

Hace 30 se estrenó el thriller de “La Red”. Era 1995, el año en que Hollywood descubrió Internet. Sandra Bullock interpretaba a una estudiante y marginada social llamada Angela Bennett que, sin darse cuenta, descubre una siniestra conspiración de seguridad informática. Pronto su vida da un vuelco cuando los conspiradores empiezan a destruir sistemáticamente su credibilidad y reputación. Su trabajo, su casa, sus finanzas y su propia identidad son aparentemente borrados con algunos toques legales en registros informáticos clave.

El villano de “La red” es una nefasta empresa de software de ciberseguridad. El sentimiento que transmite la película es inquietante: si todos nuestros datos están digitalizados, ¿qué ocurre si las personas con acceso a esa información la manipulan? ¿O la utilizan como arma contra nosotros?

Ese período de coqueteo de Hollywood con internet se conoce como “la era del thriller tecnofóbico”. Estas películas se mostraban positivas y entusiasmadas con la nueva tecnología. Su mayor preocupación eran los humanos que tenían el control final de estas herramientas, y qué supervisión y restricciones debíamos imponerles.

En 2025, sin embargo, lo más premonitorio de “La Red” es la alienación digital de Angela Bennett. Todos realizamos operaciones bancarias, compramos, comemos, trabajamos y socializamos muchas veces sin ver a otro ser humano en persona. Para los jóvenes socializar cara a cara no es algo natural.

En 2023, la Organización Mundial de la Salud declaró que la soledad es una “amenaza acuciante para la salud mundial”, estimando que uno de cada cuatro adultos mayores experimenta aislamiento social y entre el 5% y el 15% de los adolescentes experimentan soledad.

Pasamos cada vez más tiempo mirando nuestros teléfonos, donde algoritmos finamente ajustados presionan agresivamente para captar cada vez más nuestra atención generadora de ingresos publicitarios.

Al igual que la alienación digital de Angela Bennett la hace más vulnerable a los criminales, también nosotros estamos cada vez más en peligro ante quienes no tienen, ni han tenido nunca, nuestros mejores intereses en mente.

Culpar por completo a la tecnología del aumento de la soledad sería un error. Aunque no cabe duda de que contribuye a agravar el problema. En “Multitudes” (2024), el periodista Dan Hancox examina las formas en que las muchedumbres han sido demonizadas por quienes detentan el poder y sugiere que nuestra alienación es mucho más estructural: “Ya sea a través de recortes gubernamentales o concesiones a las ambiciones expansivas de las empresas privadas, una razón clave por la que todos nos hemos vuelto un poco más reacios a las multitudes es el prolongado asalto desde arriba al espacio público y a los bienes comunes urbanos. Desde bibliotecas debidamente financiadas hasta parques y plazas abiertos y agradables, instalaciones deportivas y de ocio gratuitas o asequibles, transporte público seguro, accesible y barato, mobiliario urbano cómodo y paseos públicos gratuitos, y una vida social y cultural vibrante, variada y sin comodidades: todo lo mejor de la vida urbana se engloba en el ámbito público, y todo ello facilita y apoya a las multitudes felices en lugar de a los solitarios tristes y alienados que se quedan en casa”.

“La sociedad no existe”

Hace casi medio siglo, Margaret Thatcher expuso el consenso neoliberal que enmarcaría las siguientes décadas de individualismo: “La sociedad no existe. Hay hombres y mujeres individuales y hay familias. Y ningún gobierno puede hacer nada si no es a través de las personas, y las personas deben cuidar primero de sí mismas”.

De acuerdo con esa filosofía, la conectividad social se ha externalizado a empresas tecnológicas. El algoritmo es nuestro nuevo y caprichoso dios.

¿Hasta qué punto confiarías en un chatbot de inteligencia artificial impulsado por Meta para que fuera tu amigo? Las respuestas pueden variar. Incluso si no lo haces, otras personas ya están estableciendo estrechas relaciones con “compañeros de IA” o “enamorándose” de ChatGPT. El auge de la “descarga cognitiva” -la gente que pide a la IA que piense por ellos- ya está en marcha, y muchos estudiantes de secundaria y universitarios admiten que confían plenamente en esta tecnología.

Más allá de la preocupación obvia de que los “amigos” de la IA sean algoritmos alucinados, irreflexivos y serviles que nunca te desafiarán como lo haría un amigo de verdad, también merece la pena recordar para quién trabaja realmente la IA. Recientemente, Grok, el chatbot de inteligencia artificial de Elon Musk, puso en duda el Holocausto: un recordatorio, por si lo necesitábamos, de que estos sistemas nunca son neutrales, nunca son apolíticos y siempre están a las órdenes de quienes tienen las manos en el código.

Nuestra soledad puede manipularse para que consumamos más, trabajemos más, nos volvamos contra nosotros mismos y contra los demás. Las “amistades” de la IA, si se utilizan sin sentido crítico, sólo van a potenciar esta desafección y las formas en que se puede abusar de ella.

La Red apareció en un momento en que internet apenas se entendía. Antes del boom y la quiebra de las puntocom, antes de la Web 2.0 y la inminente burbuja de las IA. En ese sentido, sigue siendo una fascinante cápsula del tiempo de un momento en el que las posibilidades por venir parecían infinitas.

Esperemos que su legado más perdurable sea invitarnos a salir a la calle, tocar el césped, hablar con otro ser humano y organizarnos.