Por José Antonio Artusi (*)

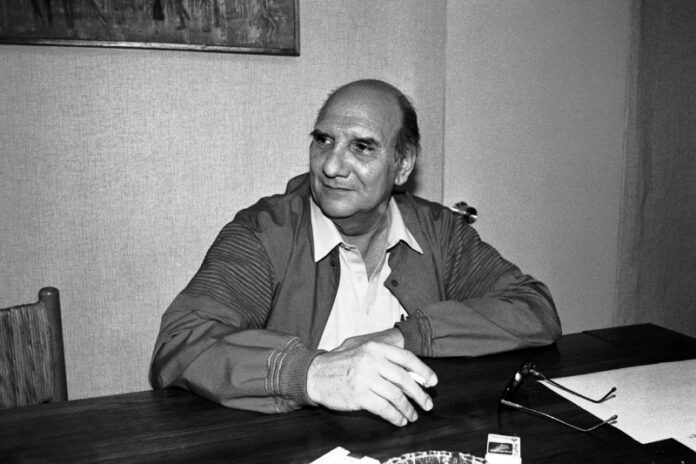

Carlos Matus nació en Santiago de Chile el 19 de noviembre de 1931 y murió en Caracas el 21 de diciembre de 1998. Economista formado en Harvard, fue uno de los colaboradores más cercanos del Presidente Salvador Allende, depuesto por el infausto golpe de Estado del General Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973. Durante ese gobierno se desempeñó como Ministro de Economía y Presidente del Banco Central de Chile. Tras el golpe, primero en la cárcel y luego en el exilio tuvo tiempo para reflexionar profundamente sobre los errores de aquella gestión de gobierno. La influencia de sus ideas permeó diversas disciplinas y cuestionó la validez de los procedimientos de todos los sectores de las políticas públicas.

Las preguntas que Matus formuló en una entrevista televisiva en Buenos Aires nos siguen interpelando: “¿Cómo se puede gobernar? ¿Se puede gobernar improvisadamente? ¿Los partidos políticos pueden seguir siendo cómo son?

Dijo también en esa oportunidad lo siguiente a propósito de las universidades: “No hay ninguna universidad en América Latina donde se enseñe teoría de las macro organizaciones; ¿cómo van a modernizar el aparato público? O sea, hay un problema en la universidad… está de espaldas a los problemas de gobierno, desde el punto de vista teórico… ¿qué es esta ciencia horizontal, por qué no está en la universidad?”. En Matus la crítica es siempre producto de la autocrítica previa: “… a eso me he dedicado, por haber cometido los errores que cometí”. Como dice el refrán, al que le quepa el sayo que se lo ponga.

Me animaría a decir que leer a Matus es casi imprescindible para cualquier persona que se quiera adentrar en el mundo de la política y de la gestión pública. Escribió varios libros, todos muy valiosos. Quizás, por el estilo, por la carga emotiva, por ser una extraña combinación de novela y ensayo, sobresale una de sus obras más conocidas, “Adiós Sr. Presidente”, en la que advierte que “hay dos extremos peligrosos. El barbarismo político tradicional, intenso e intrascendente, donde todo se resuelve con anestesia populista, y el barbarismo tecnocrático de moda, que ofrece cirugía radical con olvido de anestesia. La planificación moderna es una respuesta a ambos tipos de barbarismo… Es necesario también que el lector esté advertido del abuso casi extravagante de la palabra estrategia en la literatura sobre planificación para disfrazar viejas concepciones determinísticas. La esencia de la reflexión estratégica reside en el cálculo interactivo propio del juego, donde el otro representa siempre la amenaza de impedir que yo tenga éxito en el logro de las metas de mi plan”.

Me resulta imposible dejar de recomendar –sobre todo a quien tenga o vaya a tener responsabilidades concretas de gobierno– la lectura de una obra posterior, de mediados de los ´90, “Los tres cinturones de gobierno”; en la que señala sin medias tintas que “en general, los líderes políticos tienen una pericia mutilada. Son proclives al inmediatismo, la micropolítica y a un exceso de confianza en el arte, con menosprecio de los métodos de gobierno. La atracción de la política es tan fuerte, que aún los políticos con buena formación académica y buen nivel intelectual caen en las mismas deficiencias. Son personas inteligentes que han superado un proceso de selección muy duro. Alcanzan experiencia, tienen o desarrollan capacidad de liderazgo, pero poseen una formación intelectual departamentalizada. Son abogados, economistas, ingenieros, sociólogos, médicos, y otros profesionales especializados en alguna disciplina vertical. No saben de métodos de gobierno. No pueden aprender, porque no saben que no saben. Pero, la práctica política ignora esta carencia, porque asume que saben de lo que no saben”.

(*) Arquitecto Especialista en Planificación Urbano Territorial, integra la Cátedra de Planificación Urbanística de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCU. Diputado Provincial (UCR) 2007-2011 y 2015-2019.1